Für Infotexte Bilder klicken

Mit der Emanzipation und der Öffnung des Bildungswesens erhielten jüdische Frauen in der Neuzeit zunehmend Zugang zu formaler Bildung und erschlossen sich dadurch neue gesellschaftliche Räume. Doch bereits in der vormodernen islamischen Welt verfügten sie in verschiedenen Bereichen über erhebliche Handlungsmacht. Historische Quellen belegen ihre rechtlichen Ansprüche im Personen- und Erbrecht, im Eigentumsrecht sowie durch spezifische Schutzrechte. Sie traten als aktive Akteurinnen wirtschaftlicher und rechtlicher Transaktionen hervor. Ein markantes Beispiel ist Wuhsha, eine jüdische Geschäftsfrau im Ägypten des 11.–12. Jahrhunderts, die ihr eigenes Vermögen verwaltete, unabhängig handelte und durch großzügige Spenden ihre Gemeinde unterstützte. In der Neuzeit eröffneten Institutionen wie die Alliance Israélite Universelle auch Mädchen eine systematische Ausbildung, während traditionelle Einrichtungen fast ausschließlich Jungen vorbehalten blieben.

Damit erhielten Frauen Zugang zu Wissen über den religiösen Bereich hinaus und neue berufliche Perspektiven. Viele arbeiteten als Lehrerinnen, Schulleiterinnen, Angestellte oder in Werkstätten und Fabriken. Bildung und Erwerbstätigkeit ermöglichten finanzielle Unabhängigkeit, stärkten ihre gesellschaftliche Stellung und trugen zum Wandel patriarchaler Strukturen bei. Unter westlichem Einfluss legten jüdische und christliche Frauen in den Städten zudem den Schleier ab und übernahmen europäische Kleidung – lange bevor Musliminnen diesen Schritt gingen.

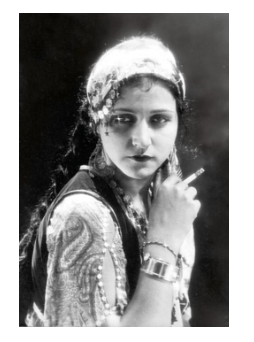

Parallel zur Öffnung durch Bildung und Beruf erschlossen Frauen neue Räume in Kultur und Sport. In Palästina und Ägypten nahmen jüdische Sportlerinnen seit den 1930er-Jahren an den Makkabiaden teil. Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen und Gymnastik machten sie sichtbar; besonders das erfolgreiche Frauenteam des Makkabi-Clubs in Kairo unterstrich ihre Bedeutung. Auch im Kino setzten jüdische Frauen Akzente. In Indien etwa wurde Ruby Myers („Sulochana“) zu einem Star des frühen Bollywood, überwand gesellschaftliche Vorbehalte, gründete Produktionsfirmen und prägte das Bild der modernen Frau.

Im 20. Jahrhundert verstärkte sich schließlich ihr politisch-soziales Engagement. Organisationen wie Ezrat Nashim in Ägypten, der Bagdadi Jewish Women’s Club im Irak oder Chalom Ve-Emunah in Marokko setzten sich für Mädchenbildung, soziale Reformen und interreligiöse Zusammenarbeit ein.

Text: Marina Shcherbakova, Gregor Schwarb, Ronny Vollandt