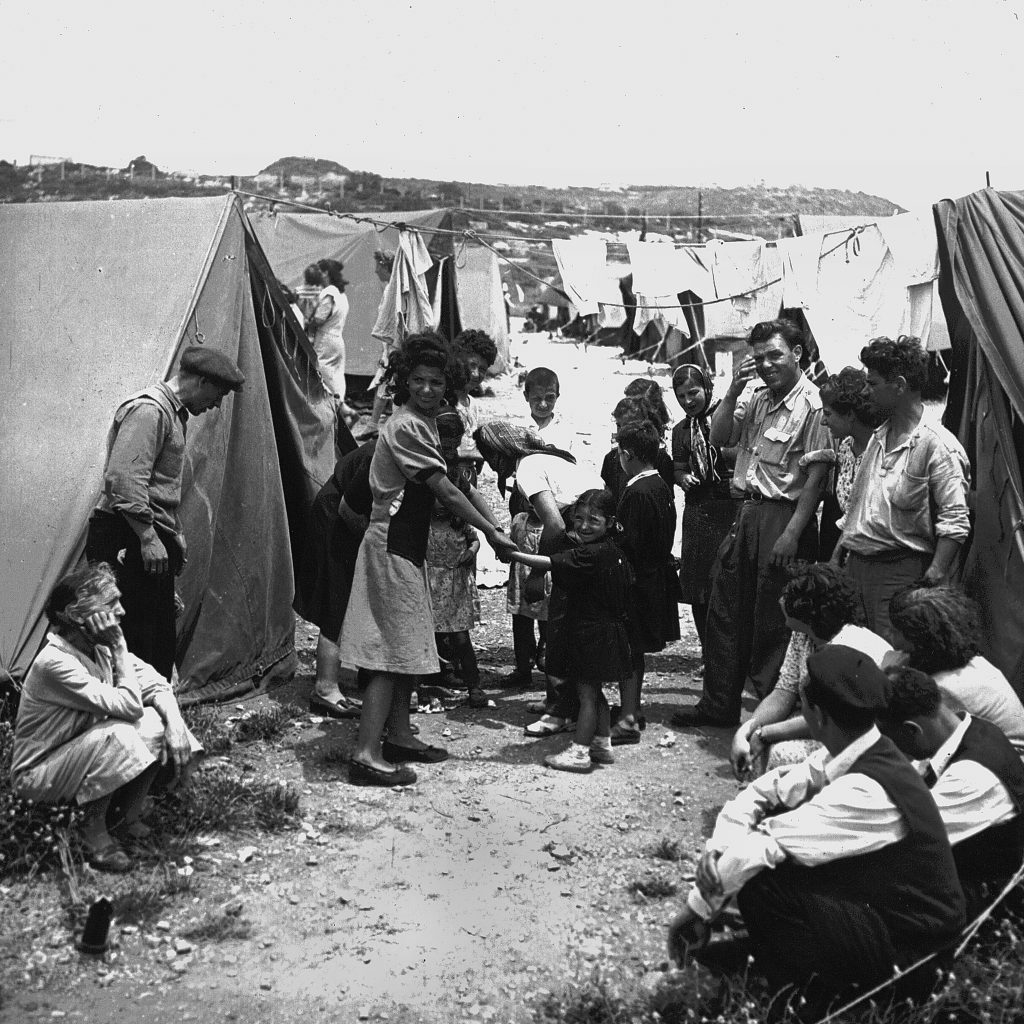

Die sogenannten “Maabarot” waren Übergangslager in Israel, die Anfang der 1950er Jahre eingerichtet wurden, um die massive Einwanderungswelle nach der Staatsgründung von 1948 zu bewältigen. Bis 1951 existierten 127 solcher Lager mit insgesamt rund 250.000 Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Mehrheit stammte aus arabischen und muslimischen Ländern, insbesondere aus dem Irak, Nordafrika und dem Jemen. Die Bewohner wurden zur Selbstversorgung und Integration in die Arbeitswelt angehalten. Dennoch blieben die Lebensbedingungen in den Maabarot schwierig: Die Unterkünfte bestanden häufig aus Zelten oder Wellblechhütten, sanitäre Einrichtungen waren mangelhaft, und Arbeitslosigkeit war weit verbreitet. Diese Missstände führten zu wachsendem Unmut und lösten kollektive Proteste aus.

Die Maabarot waren somit nicht nur Übergangseinrichtungen, sondern spiegelten auch tiefe soziale Spannungen wider. Viele orientalische Jüdinnen und Juden empfanden sich gegenüber den aschkenasischen Einwanderern, also Jüdinnen und Juden aus Zentral- und Osteuropa, benachteiligt, was ein starkes Gefühl der Marginalisierung hervorrief. Diese Erfahrungen prägten das kollektive Gedächtnis vieler Jüdinnen und Juden aus arabischsprachigen Ländern nachhaltig und beeinflussten ihre gesellschaftliche Stellung in Israel über Jahrzehnte hinweg.

Ab Mitte der 1950er Jahre begann die schrittweise Auflösung der Maabarot. Viele wurden in Entwicklungsstädte wie Kirjat Schmona, Sderot oder Migdal Ha-Emek umgewandelt oder in bestehende Städte integriert. Der vollständige Abbau der Lager zog sich bis etwa 1963 hin. Heute gelten die Maabarot als ein bedeutendes, jedoch oft verdrängtes Kapitel der israelischen Geschichte, das die Herausforderungen und Spannungen der frühen Jahre deutlich vor Augen führt.

Quelle: Wikimedia/Jewish Agency for Israel