Für Infotexte Bilder klicken

Die Geschichte der jüdischen Flucht und Auswanderung aus arabischen und muslimischen Ländern nach Israel – und teilweise auch in andere Staaten – ist geprägt von Hoffnung, aber ebenso von Leid. Bereits in den 1930er- und 1940er-Jahren verschlechterte sich die Lage der jüdischen Gemeinden im Irak. Antibritische Proteste, Putschversuche und nationalistischer Druck mündeten 1941 im Pogrom des Farhud, bei dem mindestens 150 Jüdinnen und Juden ermordet und tausende Häuser geplündert wurden. Dieses Ereignis löste eine Massenflucht aus, die schließlich in die nahezu vollständige Auswanderung der irakischen Juden nach Israel mündete – verbunden mit der erzwungenen Zurücklassung ihres Besitzes.

Auch in Ägypten verschärfte sich die Situation. Spätestens nach dem Militärputsch von 1952 unter Muhammed Nagib und Gamal Abdel Nasser gewann der militante arabische Nationalismus die Überhand. Die schwerste Auswanderungswelle ereignete sich 1956 im Zuge der Sueskrise: Nach Nassers Verstaatlichung des Kanals und dem Krieg gegen Israel, Großbritannien und Frankreich wurden tausende Juden enteignet, verhaftet oder ausgewiesen.

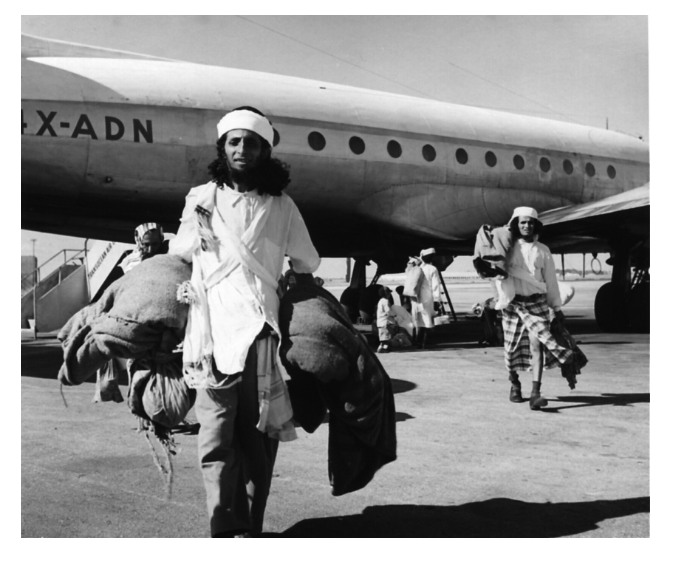

Parallel dazu fand eine der größten Rettungsaktionen der jüdischen Geschichte statt: die Operation „Auf den Flügeln der Adler“ (1949–1950). Innerhalb von 15 Monaten wurden fast 50.000 jemenitische Juden per Luftbrücke nach Israel gebracht. Für viele war dies die Erfüllung einer religiösen Sehnsucht, doch die Ankunft im jungen Staat war von sprachlichen, kulturellen und sozialen Hürden geprägt.

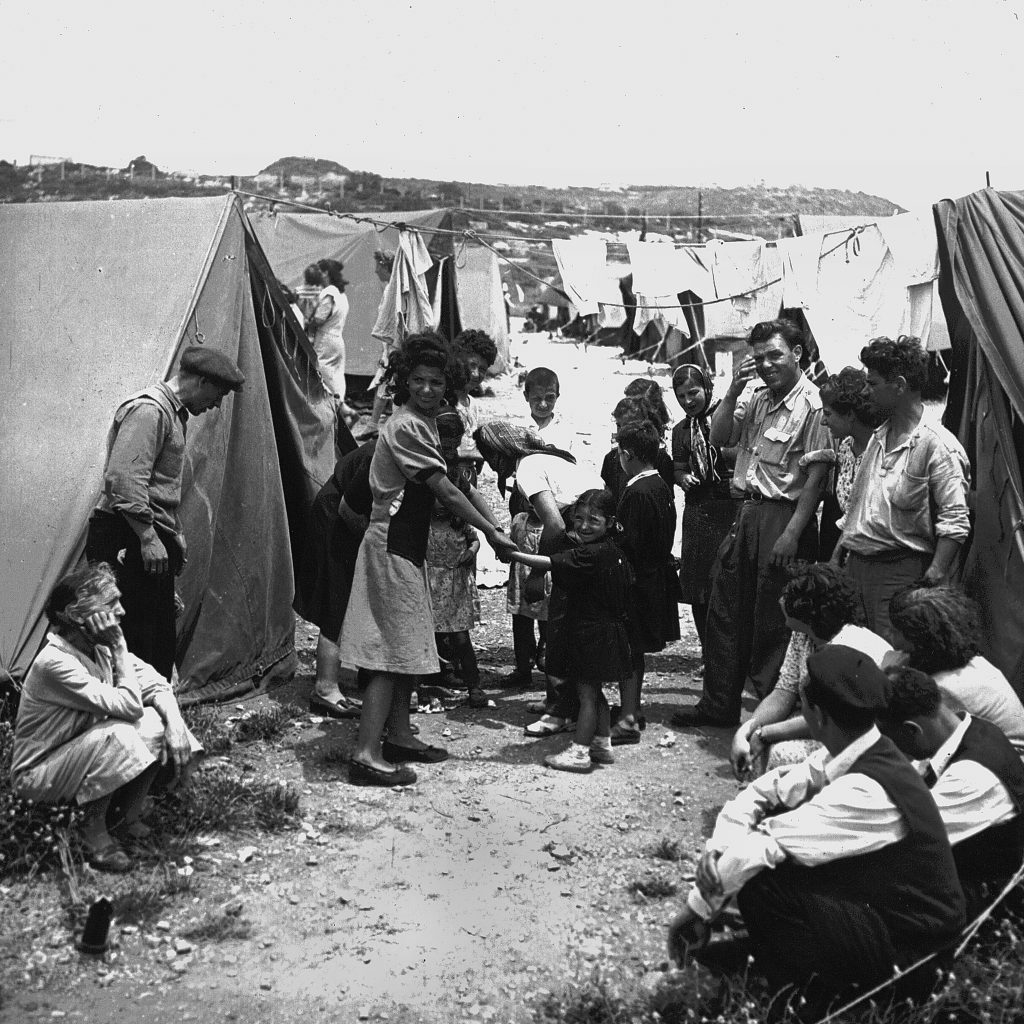

Die Aufnahme in Israel erfolgte in sogenannten Maabarot, Übergangslagern mit zeitweise über 250.000 Bewohnern. Dort herrschten schlechte Lebensbedingungen, viele Jüdinnen und Juden aus arabischen und muslimischen Ländern fühlten sich gegenüber Aschkenasim, den jüdischen Einwanderern aus Europa, benachteiligt. Besonders traumatisch waren Fälle verschwundener Kinder: Säuglinge wurden von ihren Eltern getrennt und oft als „verstorben“ gemeldet, ohne dass Nachweise vorlagen. Erst 2016 räumte die israelische Regierung entsprechende Fälle ein und beschloss 2021 ein Entschädigungsprogramm.

Heute bestehen die größten jüdischen Gemeinden im Nahen Osten im Iran und der Türkei. In vielen anderen Ländern dagegen sind sie nahezu verschwunden. Was bleibt, ist das arabisch-jüdische Kulturerbe – Synagogen, Archive, Bibliotheken sowie fotografische Zeugnisse einer vergangenen Zeit. Dieses Erbe gilt es zu bewahren.

Text: Marina Shcherbakova, Gregor Schwarb, Ronny Vollandt