Verflochtenes Miteinander

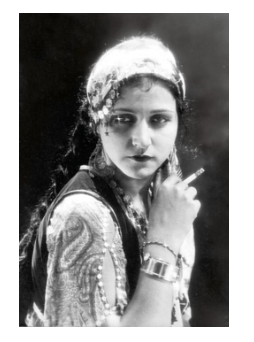

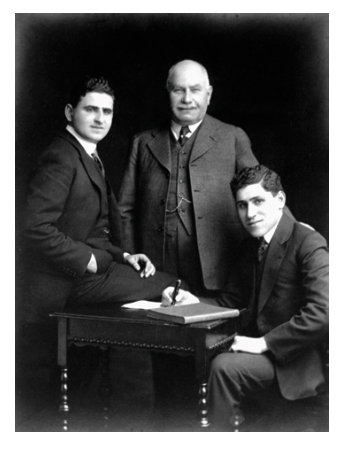

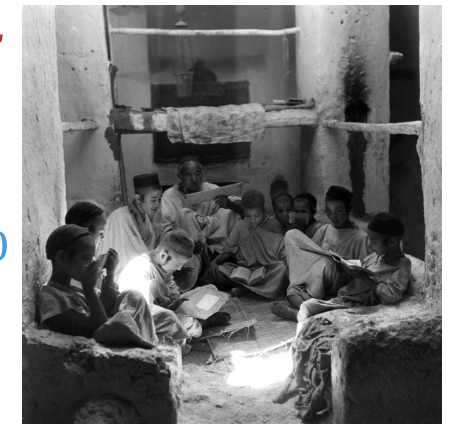

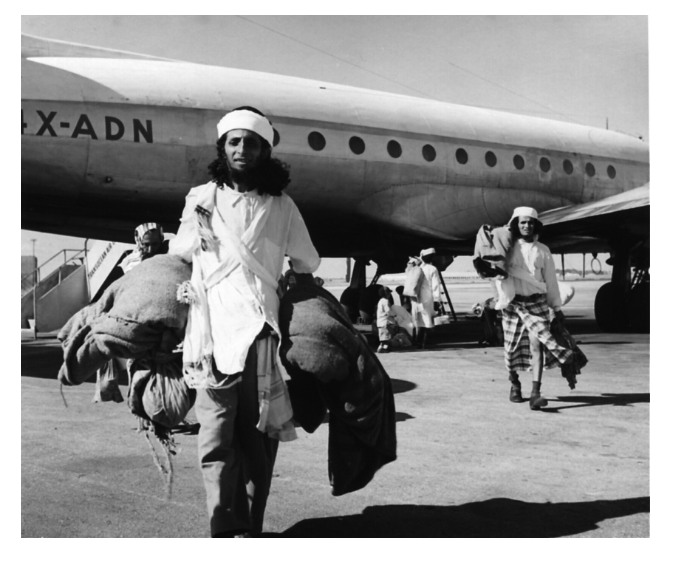

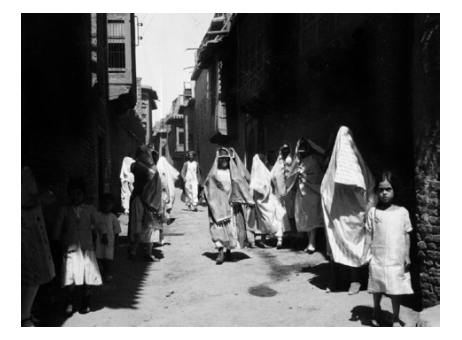

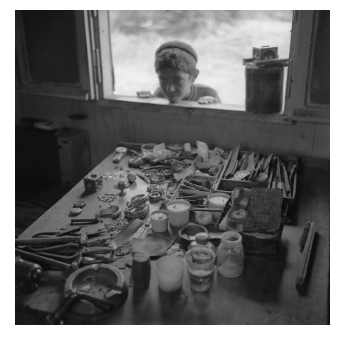

Diese Ausstellung lädt Besucherinnen und Besucher ein, jüdisch-arabische Lebenswelten vom 19. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts neu zu entdecken. Historische Fotografien aus dem Maghreb, Libyen, Ägypten, Syrien, Irak und Jemen zeigen den Alltag jüdischer Gemeinschaften inmitten muslimischer und christlicher Nachbarschaften. Märkte, Schulen und Stadtviertel bezeugen Austausch und gemeinsam gelebte Räume – „jüdisch“ und „arabisch“ galten lange nicht als Gegensätze, sondern als Ausdruck eines verflochtenen Miteinanders.

Im 19. Jahrhundert deuteten jüdische Historiker die Geschichte unter muslimischer Herrschaft als Epoche von Toleranz und kultureller Blüte. Sie betonten, dass Jüdinnen und Juden dort nicht nur Schutz fanden, sondern auch in Politik, Wissenschaft und Literatur eine bedeutende Rolle spielten. Dieses Bild wurde auch als Argument gegenüber dem christlichen Europa genutzt, um Gleichstellung einzufordern. Im 20. Jahrhundert trat dagegen stärker die Erinnerung an Einschränkungen, Feindseligkeiten und teils gewaltsamen Verfolgungen in den Vordergrund, welche die Sichtweise und das Selbstverständnis vieler Jüdinnen und Juden, die aus arabischen Ländern nach Israel migrierten, bestimmte. Beide Deutungen – Harmonie oder Verfolgung – spiegeln weniger die Vergangenheit als vielmehr Bedürfnisse der jeweiligen Gegenwart.

Fotografien und Erinnerungen geben dabei nur Ausschnitte wieder – geprägt von kolonialer Dokumentation, familiärer Selbstinszenierung oder Erinnerungspolitik. Vereinfachende Lesarten blenden die Gleichzeitigkeit von Nähe und Ausgrenzung aus. So erscheint die jüdisch-arabische Vergangenheit nicht als abgeschlossene Epoche, sondern als umkämpftes Erinnerungsfeld, das bis heute wirkt.

“Diese Ausstellung verfolgt mehrere Ziele. Sie vermittelt historische Aspekte jüdisch-arabischer Kulturwelten der Moderne, so wie sie in der gegenwärtigen Forschung greifbar sind. Zugleich eröffnet sie eine Diskussion über das Thema der kulturellen Koexistenz, über deren Fragilität und schmerzhafte Zusammenbrüche.

Susan Sontag hat einmal über Bilder des Leidens geschrieben: ‚Bilder zeigen nicht die Gewalt selbst, sondern machen sie erst im Bewusstsein des Betrachters gegenwärtig – durch das, was fehlt und was außerhalb des Bildes geschieht.‘ Dieser Gedanke spiegelt sich auch in der zeitgenössischen musealen Praxis wider: Nicht das Opferbild steht im Vordergrund, sondern der Kontext, der jede Fotografie begleitet. Gerade in den scheinbar neutralen Bildern des Alltags, in den Momenten des Lebens, die auf den ersten Blick unspektakulär wirken, entfaltet sich eine besondere Schärfe und Tragik, sobald man sie in ihren historischen Rahmen stellt.

Auch unsere Ausstellung folgt diesem Ansatz. Sie zeigt jüdisches Leben in den arabischen Ländern nicht primär im Augenblick des Bruchs, sondern im Gang des Lebens und in den kulturellen Höhepunkten. Gerade in der Spannung zwischen diesen Alltagsbildern und dem sie umgebenden historischen Kontext liegt ihre eigentliche Intensität.” (Marina Shcherbakova, Kuratorin der Ausstellung)

Themenbereiche

Die Ausstellung umfasst neun Themenbereiche – von Alltagspraktiken und religiösem Leben über Handel bis hin zu Kultur und Bildung – und endet mit der Flucht und Auswanderung nach der Gründung des Staates Israel. Die neuesten Entwicklungen werden nicht behandelt, um den historischen Fokus auf die vorgestellten Lebenswelten zu bewahren. Zu jedem Bild finden sich begleitende Texte, die die Wahrnehmung der Ausstellung wesentlich unterstützen, indem sie historische Hintergründe erläutern und zur Kontextualisierung beitragen.

Diese Texte sind über einen QR-Code direkt in der Ausstellung aufrufbar und ermöglichen es, die Themen vertieft zu erschließen. Darüber hinaus lädt die hier von der Forschungsstelle für jüdisch-arabische Kulturen der LMU München erstellte Website dazu ein, die Fotografien und weiterführenden Materialien auch außerhalb des Ausstellungsraums zu betrachten und zu erforschen.

Ziel ist nicht Verklärung, sondern Erinnerung: sichtbar zu machen, dass jüdisch-arabische Geschichte von Vielfalt, Nähe und Spannungen zugleich geprägt war – und Impulse für neue Blicke auf die Gegenwart zu geben.

Kooperationen und Mitwirkende

Initiatorin des Ausstellungsprojekts und Organisation: Bettina Nir-Vered

Konzeption: Marina Shcherbakova und Ronny Vollandt (LMU)

Texte: Marina Shcherbakova, Gregor Schwarb und Ronny Vollandt (LMU)

Grafische Gestaltung der Broschüre: Sabine Grudda

Danksagung

Diese Ausstellung konnte nur dank der großzügigen Unterstützung zahlreicher Institutionen und Personen verwirklicht werden.

Unser besonderer Dank gilt den beteiligten Institutionen:

ANU – Museum of the Jewish People, Bundesarchiv, Hong Kong Heritage Project, Israel Museum, Magnes Collection of Jewish Art and Life, Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, National Library of Israel, National Photo Collection of Israel, Netzwerk Jüdisches Leben und Erbe in Bayern, Royal Geographic Society, Ullstein Bild, Yad Yizhak Ben-Zvi Institute.

Für ihre Expertise und ihre Unterstützung danken wir herzlich:

Achinoam Aldouby, David Guedj, Deborah Starr, Eitan Lev Kensky, Ezra Stadler, Fiona Diwan, Gregor Schwarb, Hamutal Menasheof, Judith Lindenberg, Lavi Shai, Lea Poralla, Lital Levy, Miriam Frenkel, Ofra Tirosh-Becker, Peter Tarras, Revital Hovav, Simona Benyamini, Yael Barschak, Jacques Mizart.

Unser Dank gilt außerdem den Kooperationspartnern für finanzielle Förderung und ideelle Begleitung:

Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Abteilung für Judaistik am Institut für den Nahen und Mittleren Osten (LMU München).

Besonderer Dank an die Seidlvilla und ihre Geschäftsleiterin Gabriele Wiesmüller für die großzügige Bereitstellung der Räume sowie an Sabine Grudda für ihre herausragende Beratung und für die grafische Gestaltung und Julie Grimmeisen.